今日のテーマは、「ぼくは、、。優柔不断・口ばっかり。。」ということで。。

・今まで、やるっていってきたことがいくつかある。例えば、”あたりまえ研究所”のブログの更新や東京に行くってこと。でも、どれも完結はしなかった。

・考えることはするんだけど、いつも、ぎりぎりになって、失敗したり、なんとか形になることもある。

・でも、自分では、出来ないからしょうがないと思っていたぐらいだったんだけど、他の人からは、口ばっかりって言われることもある。

*あたりまえ研究所ブログ(福祉機器関連の情報ブログを構築しようと計画)

A:「なぜ、ブログを止めたの?」

B:「書くことが見つからないから。。」

A:「でも、MIXIはやってるしょ^^; あたりまえ研究所ブログは、人が見てないからいやなの?」

B:「いや。。」

A:「支援技術のことだから、ネタがなくなったから?」

B:「どういう風に書いてよいかわからなくなった。。」

B:「いままでの失敗は生かされているの?」

A:「繰り返している。。」

B:「じゃあー。失敗から学んだことは?」

教訓

・出来ない理由を作らない。

・目標を大きくしない。。

・どこまで出来ているって聞かれて、”できています”っていわない。。

C:「一つ確認なんだけど、それって、フリなの?つまり、人から、こんなことをやっているだー。って良く思われたいから、”やってみたい”って言ってしまうの?」

A:「あーー。。。それは違う。。」

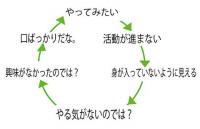

C:「でも、それだと、こんな負の循環になっちゃってるよね。やってみたいと思っても、結局、他の人からは、”期待されなくなってしまう”。つまり、役割としての選択肢がなくなっていくことになるよねー。」

C:「では、ここまでの話で思ったのは、”わからない”ことが、キーワードになるって思うよ。」

:「机の上にある本たてってイメージできるよね?」

一同:「うん」

C:「”本立てを作ってみてよ”といわれても、出来ない感じってしないよね。わかるから。」「でもねー。本立てってどういうものかのイメージができるのと、作れるのは違うし、理解しているものともちょっと違う。」

C:「本たてを作るのは、材料の手配や、寸法を測ることや、切る作業、組み立てと、やすりがけや、色を塗る作業っていくつかの工程があるよね。」「Aくんの場合では、本立てのイメージはあるけど、その工程までの具体的なステップが抜けてしまって、結局進まない。つまり、イメージ先行型であることが問題なんじゃないかな?」

一同:「あーー」

E:「ぼくも」

C:「失敗を繰り返してしまうってことも同じ。本立てを作ったからといって、その経験が、例えば、東京の行程には、反映されない。あくまで、本立ての工程は本立てだけのもの。」

:「もう少し、大きい本立てを作る場合には、経験要素が反映はされるかもしれないけどね。」

C:「では、たくさんの経験をつめばよいかというと、それも違う。いくつかの学習はあるかもしれないけど、そのようなパターン学習をたくさん積み上げればよくなるというわけではない。だって、世の中の活動パターンは無数にあるからね。」

:「詰め込み教育ってあるよね。本筋があるのならいいんだ。でもね。たくさん教えれば、あとは、当事者がどうにかしていくっていうのは、無責任だと思うし、それって、専門家といえるんだろうかって思うよ。」

:「料理は出したけど、腹一杯たべてお腹を壊してもそれは、お客さんの自己責任って。(^_-)。それと同じことだよね。」

A:「じゃー。今の話を聞いてどうしたらいい?」

B:「あーー。じゃあ、計画をしっかりたてて、できること。計画が無理な場合はできないことってしたらいい。」

A:「それって、あたりまえだよね。わからないことを、人に聞いたらいいんじゃないの?」

C:「そうだね。でも、それができてないんだよね。つまり、わからないことに、気づいていないことに問題があるんじゃないかな。」「わからないことに気づかないから、人にも相談できていない。だから、失敗を繰り返してしまう。。」

:「わからないことが在ることに、気づいてもいいと思うよ。」

今日の話は、この後も続きましたが、何がわからないことを、”このことが、わからない”と、するには、どうしたよいのか?と具体的な処方箋の話になっていきました。