OT協会主催の『みんなで考えようIT活用支援』が大阪のパシフィックサプライ株式会社本社で開かれました。関西近辺の作業療法士の方の臨床での悩みがあつまりました。

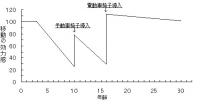

午前中は制度利用・社会資源の話と、スイッチの適合の話題。午後は、グループに分かれてディスカッションでした。

普段、臨床に出てしまうと、なかなかOT同士で相談しあう機会が意外と少ない。同じような悩みに参加された方々も「そうそう」と同じ感じを抱いたようです。

参加したグループでは、パシフィックサプライの関係者が同席されていたので、開発されたPPSスイッチの売り?について聞いてしまいました。(^_^;)

道具に故障はつきものですが、スイッチ類では、やはりコネクタの根本の断線が多いようです。

OTでは、昔から片手でつかう爪切りや、手首に負担が掛からないような道具(自助具)を作成してきました。しかし、最近はPL法の存在により、OTの物作りへの気持ちを冷え込ませているようです。

PL法はユーザーを不当な製品から守ることを目的としています。OTがもし、善意の気持ちを持っていたとしても、中途半端な知識で作成し導入したものが危険を及ぼすことだってあると思います。

十分に留意したうえであれば、必要時にOTがモノ作りをするべきだと感じています。

OTが考える道具の導入は、目的ではなく手段です。導入時のプロセスも通して、利用者と変化を共有します。

同意書をとる。市販製品のちょっとした工夫ならと、個人責任回避の声が聞かれますが、どのような方法を取ろうとも、例えば杖に、ストラップをつけたとしてもそれが原因で転倒などの事故に繋がり

訴訟問題になれば責任を回避できないのです。

個人責任を回避するばかりに、当事者と向き合うことがなくなっては、私たちの支援はなんのために存在するのかわかりません。

汚い・壊れやすいという意見に顕著に耳を傾け、自助具といえども製品評価に留意しつつOTを行いたいと思った研修会でした。

美大卒業のすてきな顧問の先生を迎え、コレスペデザイン教室がはじまります。

美大卒業のすてきな顧問の先生を迎え、コレスペデザイン教室がはじまります。