みなさん見て下さいーー。

ここでも紹介しましたが、エア・ウォーター株式会社さま製作のDVD用のイラストが、今度は、タオルになりました。

こんな感じも楽しいですね~。

記事一覧

トップ

販売促進

ふゆごもり

いよいよ八雲の地にも雪がつもりました。

寒くなるにつれ、みんなの服装にも、膝掛けやぽんちょなど冬対策が施されています。

この時期おおい話題は、手がかじかむと、車椅子の操作がしにくくなるというもの。表面ではなく、身体の芯から冷えるのだそうです。一度そうなってしまうと、ストーブに暖まっただけでは復帰が困難だそうです。。

さて、雪解けが待ち遠しい、北海道の冬でした。

冬の必需品

冬のツルツル路面で、一度は滑って転んだことってあるでしょ?

特に転びやすいのが、雪の降り始めのころ。

でも、次第に、地面から足を離さないように歩く、ペンギンのようなよちよち歩きで、冬路面を克服していきます。

ですが、本州から旅行で訪れる方の場合では、そうもいかない。

そこで、冬の必需品となるのが自動車のタイヤにチェーンを巻くような感覚で靴につける滑り止め。幾つか製品でありますが、新千歳空港の売店でうっていたものが、この「コロバンド」。

まあ、ネーミングはともかく。効き目はありそうです。

福祉情報技術コーディネーター認定試験

コスプレ大使こと、なべちゃんが、e-AT協会ですすめている、福祉情報技術コーディネーター認定試験を受けに行きました。

それほど!?難しくなく、時間があまったとの彼のコメントでしたが、3級とはいえ、それに不合格な教員も多いとか。

さて合格発表は12月。

終わった後は、恒例の食事会。新鮮な魚に舌鼓を打ったようです。実はなべちゃん、回転寿司初体験だったようです。

お味はいかがでしたか?

認定試験の合否はともかく、彼が福祉機器分野に興味をもっている利用者の一人であることは間違いありません。

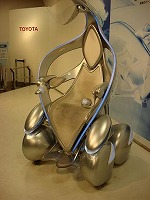

i-unit

中部国際空港で、トヨタのブースがありました。

今話題のトヨタのi-unitの試乗ができます。(といっても記念撮影だけ)

電動車いすのジャンルではなく、一人の利用の電気自動車のコンセプトのようです。

操作系統はというと、ちょうど卵形のような部分に右手と左手をのせるようになっています。操縦は、右で行います。

ファイル 149-3.mpg

ヤマハ発動機㈱ IMカンパニーにおじゃましました。

皆さんよくご存じの簡易電動車いす”ヤマハJWシリーズ”の組立て工場を見学し開発スタッフの方々とお話をして来ました。

場所は、静岡県浜松市。近くに山がなく広々とした平野部で冬でも雪は積もらないところです。

このIMカンパニーでは、JWシリーズの車いすの他に、産業ロボットや、携帯電話のような小さな基板に電子部品をのせるマウンター(表面実装機)と呼ばれる機械の製造を行っています。

その一角に簡易電動車いすの組み立て工場があります。工場の中には、大きな部品棚が所狭しと並べられ、注文に応じて一個一個丁寧に組み立てられていました。

この工場で働く皆さんが、みんなの車いすを作っているんですよー。ここから、全国・全世界へと、よく知っている車いすが出荷されていくんだなーって思うと、なんだか感無量。嬉しくなってしまいました。修学旅行によいコースなんじゃないかと思いました。(^o^)

工場のみなさま、お忙しいなかありがとうございました。

JWシリーズが発売されたのが、1996年10月(1995年 神奈川・静岡先行限定発売)。それまで電動車いすといえば、”大きい””重い”というイメージがあり敬遠されてきたのですが、手動車いすと電動車いすの、ちょうど間の製品。かゆい背中に手が届く車いすの登場で、町中で電動車いすを見かけることも多くなったのではないでしょうか?ディズニーランドにいくと、JWユーザーを見かけることが多いのも一つ。あの広大な敷地を手動車いすで移動するのは大変ですものね。

JW1開発当初、ドイツのe-fixという車椅子をお手本に、”軽い””持ち運びが容易””操作性がよい”をコンセプトに地元の病院の協力を経て開発をしたそうです。養護学校で意外に需要が多かったのは販売開始後に知ったそうです。新しい簡易電動というジャンルを切り開き、新しいユーザーを取り込み続けるJWシリーズスタッフのみなさん。この簡易電動車いすのコンセプトを大切にしつつ、どこまでユーザーの期待に応えられるのか?現在の悩みはそこにあるようです。

今後とも楽しみな車椅子です。みなさん、これからも良い”作品”を楽しみに待ってます!!

ナースコールアダプタ

八雲のエジソンこと、よしゆきさんは、自分でも、ういんぐ工房

という、支援技術のHPを管理されています。自ら、2個のスイッチを使って電動車いすを巧みに操るユーザーです。

そんなよしゆきさん。普段はワンキーマウスを使っていますが、どうしても、ナースコール用の2個目のスイッチをもてません。

そこで、1個のスイッチでナースコールとパソコン操作のマウスを制御できる装置を作成しています。設計回路や、プログラムは自分で組み立てて半田付けは学生さんにお願いします。

さて、24時間人工呼吸器を使い、電動車いすをスイッチで操作するユーザーが、装置を自作してしまうなんて、あまり見かけませんよね。

そこで、そんな彼の長所が仕事に結びつかないか模索中です。

なべちゃん講師その3

なべちゃん講師と担任の先生との打ち合わせの2回目です。今回は2コマ目の授業を考えました。授業目標は「実際の活動を通してほかの障害について知り、自分の知識をひろめよう」です。

今回は、「みえるとは?」をテーマにし、みえないことがどんな世界なのかを体験することで、自分達があたりまえにしていることを考えていく授業になります。

小学生の彼らのとって、普段の生活そのものが、あたりまえのことになっています。他の障害のことをしることで、ちょっとしたことに疑問をもって考えていける力をつけてほしいと、なべちゃん講師は、はなします。

授業日程が決まりました!!12月10日と17日にです。

ひめかれ販売延長!!

12日月曜日、販売直後より、多くの皆様からご要望があり、たちまち予定数の5個の予約注文をいただきました。それ以降も、皆様からの「限定だけど、ほしいーなー」との嬉しいお言葉。

そこで、ひめとも相談し、今週16日(金曜日)17:00までの期間限定として追加注文をうけることにしました。

この機会に、ひめかれをコレクションしてみませんか?

中邑先生・奥山先生の講義がありました

東京大学先端科学技術研究センターの中邑賢龍先生と奥山俊博先生の講義がありました。

本日の講義は、こころWEBを管理している奥山さんからの話。

人にわかりやすく製品情報を伝えるための方法を紹介していただけました。

「みんなは、どうしたら仕事ができると思う?」との問いに、一同戸惑いながら「電話がかけられないから。。」と。

中邑先生と奥山先生は、「なぜ仕事ができないのかをあげるのは簡単。でも、どうしたら仕事ができるのかと、一つ一つあげてみると意外と、そこにそれほど大きな問題がないことがわかる」とはなされます。

生活には、家族や介護者とのバランスもある。しかし、”だから””だって”と、気づかないでいるのは、もっと寂しいのではないか?

仕事や生活もそう。自分を切り開いて行くには、

「自分の今に常に疑問をもってほしい!」

そう、奥山先生は、講義を締めくくっていました。

その思いに答えてか、聴講した生徒が奥山先生に駆け寄り

将来に向けて自分がやっていきたいことを熱く語っていました!

レアンドロのプール

金沢の21世紀美術館にいってきました。写真でお見せできないのが残念ですが、アートというのは、考えるものではなく、感じるものなのかなと、コレスペにも共通する視点を感じます。

さて、一つだけ写真で紹介できるのが、レアンドロのプール。

プールの底に人がいる~。

ですが、実は水面の数センチ程度の厚いガラス板に水がありプールの水面のように見える仕組みになっています。

あー、アートっておもしろいですね。

タレルの部屋

アートって偉大だなー。

金沢21世紀美術館の中でも、ジェームズ・タレル作の『Blue Planet Sky』は、大きさでも圧倒的。

天井がそのままキャンパスになっており、空の刻々と変わる色の変化が楽しめます。

また雨が降ってくると、空気の湿った感じとともに、視覚だけでなく、空気感をも一緒に味わえるところが、おもしろく感じました。

こうしてみると、私たちの周囲にも刻々と色を変えるアートがあることに気がつきませんか?

目を閉じで、耳を澄ましてみてください。

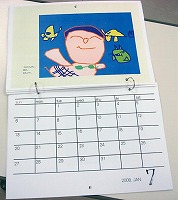

ひめかれ完成!!

おまたせしました、ひめのカレンダーが堂々完成です!

0.215ミリの半光沢紙を使用。A4を二枚でカレンダーを表現してあり、壁のインテリアとして重宝すること間違いなし!!

また月の数字は、ひめがこころを込めて習字で描いたもの。

1セット500円で限定5個。11月12日(月曜日)10時より販売開始。

みかけたら声をかけてね。

もれなく、ひめの特製名刺がついてくるよ!!

なべちゃん講師その2

いよいよ、なべちゃん講師と小学部担任との打ち合わせの日です。物怖じしない彼は、「なんか、卒業した雰囲気をだんだんと感じてきている。学校を見守っている感じ」と、学校へ打ち合わせに向かう廊下でポツリと、今の自分を見つめていました。

苦労してつくったシラバス(進行表)も概ね好評で、担任の先生からは、「なぜ、なべちゃんが、福祉情報技術コーディネーターに、なろうと思ったかを、生徒に伝えて欲しい。小学生の彼らがこれからの道を造っていく上でも有意義な時間になれば」と、期待を込めた要望がありました。

彼は、「やはり先生は、指導のプロ。実際こうした方がよいとの意見にも納得だった。また、人に教えることは奥深いと思った。」と感想を話していました。「一年後こんなことをやっているとは想像していなかった。」と、興奮気味のなべちゃん。早速、来週の授業参観で、小学生の二人がどのように授業を受けているかを見に行きたいと、さらなる意欲を磨いていました。

さて、本格的にエンジン始動。授業日程の打ち合わせもすすみ、細部を煮詰めていくようです。

アンケート用紙

油絵カレンダーを作成しているタムタムさんは、購入していただいた皆さんに、返信用のはがきを同封してアンケートの準備をしています。

1.カレンダーの全体のデザイン、文字はどうでしたか?

A.とっても良かった。 B.まあまあ良かった C.良くなかった D.工夫が必要( )

ファイル 115-1.pdf

こんな感じで、今後に向けた準備を、今からしているとは。。

恐るべしです!!

コレスペAT講座その1:「ITってなあに?」

IT機器を利用することで、例えば足の不自由な方が、書店に足を運ばなくても、ほしい本を購入できたりと、ITは障害者の生活を大きく変えようとしています。みなさんは、障害者IT利活用支援と聞いて、何を始めるでしょうか?

パソコンの使い方やインターネット利用、もしくは重度障害者への意思伝達装置の導入や、スイッチの調整といったことに注目が集まるかもしれません。しかし、一方で、「なぜパソコン利用の支援が作業療法になるのか?」「IT利活用支援の対象者は、重度障害者のみではないの?」「ITといわれても、雲をつかむような話で、正直なところ、何に関わってよいかわからない。」という話も聞かれます。

では、ITとは、そもそも、なんなのでしょうか?

「名前もわからない“それ?”」を、みなさんなら、どのように紹介されるでしょうか?

例えば、目の前にいる人にであれば、直接“それ?”を手渡すことで説明が可能ですが、離れている人であれば、写真や絵、もしくは、形や大きさ、色、重さ、何と似ているかなどと、“それ?”を表す固有の特徴を、電話や手紙、メールなどの手段で伝えようとします。

こうした、それまで密接な関係にあった“それ?”に含まれる固有な特徴を取り出したものが情報であり、一端、切り離された情報は、映像や音声など、あらゆる形へと再構成が可能になります。

障害者IT利活用支援において、私たち支援者が関心を寄せるのは、この情報化の技術により、人にあわせて情報をわかりやすく、加工(再構成)できる点にあります。例えば、発声が困難な方では、コミュニケーション機器の利用で、文字や音声に変換して自分の言いたいことを他者に伝えたり、移動に不自由がある場合では、ワープロで作成した書類をメールで送ることで、職場に行かなくても仕事ができる点などが上げられます。

このようにIT利活用により、運動・知覚・認知機能のそれぞれに困難さを抱えていても、物理的な条件に左右されることなく、活動の機会が得られるように支援ができるのです。

すしくいね~

年に一度、八雲町の寿司屋さんのご厚意で、板前さんの握り実演を見ながらお寿司を食べる機会があります。

今日がその日。朝から、この話題で持ちきりでした。

今日の写真は自称「アクションカメラマン」のなべちゃん。自らカメラを装着し、コレスペ記者となってもらいました。そういう彼は、一皿12カンのところ、おかわりをして、17カンたいらげたそうです。

ごちそうさまでした!!

自分たちの未来のために進路調査

先日の学校祭で高等部1年生の二人組が、自分たちの進路を見つめた学習発表をしてくれました。コレスペ作業員への質問があったりと素敵なできばいでした。ぜひぜひ、一度ご覧ください。

ファイル 93-2.pdf

なべちゃん講師

あたりまえ科学研究所の所長こと、なべちゃんが、12月、養護学校小学部の生徒二人に、支援技術の授業をすることになりました。

ことの始まりは、彼がおこなったアンケートで、文字入力やスクリーンキーボードの方法を学校の先生から聞きたいとの結果を伝えたことからでした。

彼は、現在、

単元:「パソコンの工夫をしろう」40分

目標:「自分たちの使っているパソコンの可能性を知り、将来につなげよう」

1.はじめに(5分)

「パソコンでなにをしているの?」

:それぞれがどのようにパソコンを利用しているのか?

こんな感じのシラバスを作り、担任と相談する予定になっています。

「3人で文字を打つ課題を、競争してもおもしろいかもしれない」

授業を考えるおもしろさを、だんだんと感じてきたようです。

自らも当事者である卒業生の彼が、母校の小学生に支援技術を教えていく、今回の取り組みをコレスペでも注目しています!!