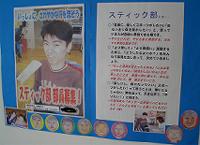

2007年02月14日、八雲養護学校で東京大学先端科学技術研究センター 中邑研究室による福祉機器開発授業の第1弾!!「福祉機器開発アドバイザーを目指す」が行われました。福祉機器の授業といえば、どんな車いすがあるのか?と、道具の種類や、使い方などの説明が主な話題となります。(少なくとも、福祉系の専門家と言われる職種の講義ではそうです。)ですが、中邑先生の講義は、ひと味もふた味も違う!!

講義冒頭より、「皆さんは、私の講義にいくら払いますか?」の質問から。「これから仕事をしていこうと考えているみなさんは、自分のサービスの価格について考えていかなかればならない。」

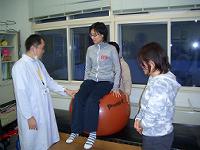

「みなさんは、筋ジストロフィーの方が日本に何人いて、呼吸器をつけている人が何人いて、食事はどうしているのか、知っていますか?」「自分と同じ障害の人をどれだけ知っているだろうか?」「自分たちが福祉機器についてどれだけ知っているであろうか?」と、中邑先生の授業では、私たちが、普段、当たり前にして気づかない部分に焦点をあてていきます。

福祉機器の開発にあたっては、よく障害当事者のニーズをくみ取り、障害を持つ人と一緒に開発していくことが必要と聞きますが、必ずしも売れる製品になっていないことが言われています。「障害者=当事者ではない。みなさんは、当事者ですか?当事者ってなんだと思いますか?」

現在、障害者の中でも、いわゆる勝ち組・負け組と、持つものと持たざるモノの差が指摘されるようになってきました。隣人を理解する。身近な利益に奔走するのではなく、もっと広い視野をもってことにあったていく。今回の中邑先生の講義では、単なる

形だけの知識だけではない、考える力と技術をもつことの大切さ、何故、そうなのか?と、偏った考えに陥ることなく、「人を好きになる。人のことを知る。その人の生活のことをたくさん知ることが必要。」と、私たちが何をめざすべきかを感じさせていただく機会となりました。

今後のラインナップ予定です。

2 障害を理解する(2時間)

3 福祉機器のスペックを理解する(2時間)

4 当事者参加開発の重要性(2時間)

5 仕事のいろは(2時間)